タイトル詐欺みたいなんですが・・・モーツァルトのピアノ協奏曲第20番二短調について書きます。 泣く子も黙るケッヘル466番である。 ははー。

この時代の協奏曲には、第一楽章の終わり近く、 「ここはソリストの好きなようにやったんさい」 と楽譜に何も書かれていない 「カデンツァ」 と呼ばれる部分がある。 オーケストラは演奏を止め、ピアノやヴァイオリンの独奏がぞんぶんに腕をふるう、ようするにピアノ・ソロ、ヴァイオリン・ソロが展開されるところ、という理解で差しつかえないと思う。

モーツァルトの時代よりもっと昔むかしのカデンツァは、ガチのアドリブでやっていたらしい。 しかし時代が下るにつれ、まあ、毎回そんな即興ばっかりでというのも、その、皆しんどいし、ちょっとね、と大人の判断が積み重ねられ、しだいにカデンツァは本番前にあらかじめ作曲されたもの、あるいは過去に誰かが作りつけたものを使って演奏するのが通例となっていく。

全部で27曲あるモーツァルトのピアノ協奏曲においては、モーツァルト自身がカデンツァをつけたものもあるし、つけていないものもある。 この二短調協奏曲第20番にも、彼はカデンツァを書いていない (たぶん、めんどくさくなったのだろう)。 ゆえに後世のピアニストは、超天才の書いた楽曲の空白部分を自作で埋めよ、という厳しい宿題を課されることとなった。

が、幸いというかなんというかこの曲には、かのベートーヴェンが書き残したカデンツァが存在する。 だから現在でも多くのピアニストは、このベートーヴェン作のカデンツァを弾く。 これはすごい。 モーツァルトの曲にいきなりベートーヴェンが入ってくるんだぜ。 西洋音楽史上まれに見る天才と天才の、夢の競演である。

とはいえベートーヴェンの心境は競演というよりも、むしろ 「対決」 に近かったのではないだろうか。 胸を借りるのではなく、あくまでモーツァルトに拮抗する音楽をつけたいと、ベトさんはきっとそう思ったはず。 考えに考え、悩みに悩んで、このカデンツァを作ったに違いないのだ。

正直に告白すると、ぼくは初めてこのカデンツァを聴いたとき、 「ベートーヴェンが作ったにしてはパッとしないなあ」 と、神をも恐れぬ感想を抱いたものである。 なーんか音階をやたら上がったり下がったり、こけおどしのような響きで、展開にも乏しく、楽聖さんどうしたの、ちょっと芸がなさすぎるんじゃない、とか思っていた。 ほんと恐れを知らぬとはこのことである。

というのも、このカデンツァにはベートーヴェンの普遍的なイメージであるところの苦悩とか、運命との闘いとか、そういういかにも大仰な表情や緊張感が、どうも希薄なのだ。 とてもダイナミックでなおかつ美しい、まぎれもなくベートーヴェンの音楽ではあるのだけれど、うーん何かが違う。 聴こえてくるのは、そう、なんだか分からないが得体の知れぬ、とてつもなく巨大な、しかし質量はない、そんなものが・・・

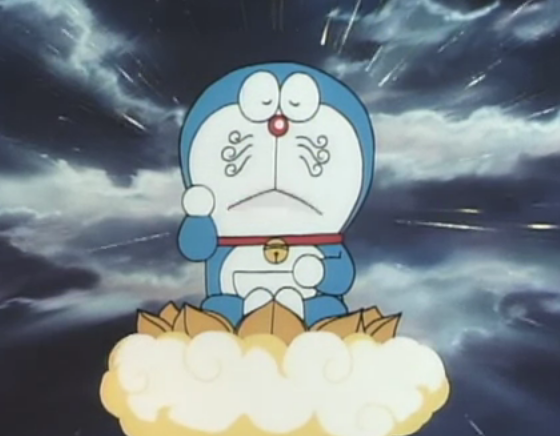

で、ああ、そうか、と思った。 これは虚無だ。 あるいは宇宙と言ってもいい。 映画 『ゼロ・グラビティ』 じゃないけれど、ぼくはこのカデンツァが始まった途端、まるで何もない漆黒の宇宙空間に放り出されたような、そんな感覚に襲われる。 つまりそういうことだったんだ。

ベートーヴェンは考えた。 絶望、苦悩、運命への抗い、自身がもっとも得意とするところのそれら感情表現はしかし、この曲のはじまりからずっとモーツァルトが鳴らしているのだ。 いわばお株を奪われた状態が約10分にわたって続き、そこへ来てさあカデンツァで通常のベートーヴェン節を差し込んだのでは、キャラかぶり、二番煎じ、劣化コピーなどの謗りを免れない。 かといってカデンツァの後は二短調に戻って終結するわけだから、変に明るい曲調にするわけにもいかず、やはりここはどうしても短調で勝負する必要がある。

じゃあ、どうしたか。

絶望に絶望をぶつけたって、何も解決しない・・・この絶望は、巨大な虚無で受け止めるしかない。 たぶんベトさん、そう思った。

耳を澄まして聴いてみると、カデンツァはまず、低音と高音の神秘的だがどこか不気味なかけ合いで始まる。 そのあと美しい第二主題が静かに再現されて、しだいに高揚していき、第一主題を軸とした劇的な展開がしばし繰り広げられるも束の間、すぐにまた静まりかえると、突然、さっきまであんなに美しかった第二主題が突然モノリスのように抽象化された、変わり果てた姿となって立ち現われ、ここで音楽はロマン派を飛び超えいきなり20世紀の音楽にタッチしてしまったかのような光景に変貌し、最後は右手が高音のトリルを持続する中を、左手がまるで宇宙の軸がひずんで、ゆがんで、壊れてゆくような恐ろしい (けど音は極めてシンプルな) 風景を一瞬映し出し、終わる。

ベートーヴェン渾身の作であるこのカデンツァは、わずか2分半の間に宇宙の創生から終末までを描写している、と思う。 ぼくは最初その 「からっぽ」 感が (あまりの巨大さゆえ) 掴み切れず、なんだかよくわからないという感想しか持てなかった。 おそるべき2分半である。 そしてこの巨大な虚無はモーツァルトの絶望を受け止め、押し返し、ピアノ協奏曲第20番に無限の強度を与えた、と感じる。

いやー、しかし、ここまで書いておいてなんなんですが、この曲しんどい。 たまに聴くにはいいけど、多くのモーツァルトファンの言うとおり、やっぱしこの作曲家は、長調に限る。 明るくなければモーツァルトじゃない!